Merecen especial atención, por su carácter modélico, las cinco leyes sanitarias establecidas por el Honrado Consejo de

Las gallinas, junto con el cerdo, cabritos y conejos son los recursos básicos del corral, no sólo como carne fresca sino como producción comercial de huevos, perniles y conservas caseras. Esta importancia en la economía lo demuestra el hecho de que en numerosas ocasiones el precio de la entrada en los arrendamientos y ventas se satisface con animales como el cabrito, los capones, perdices y gallinas. Los notarios cobraban sus honorarios (esportulas) con gallinas o con florines. Los precios de los animales y de sus productos derivados oscilaban en función de la alternativa coyuntural de cada instante.

Las gallinas solían venderse a pares, a mitad del siglo XIV, un par de gallinas oscila entre 5 y 6 sueldos jaqueses, en los años sesenta y setenta del mismo , la gallina sube entre 5 y 10 sueldos jaqueses el par, siendo el precio de un par de pollos de 8 sueldos jaqueses, y un par de huevos 4 dineros (2 sueldos jaqueses la docena), mientras que en la primera mitad del siglo la media docena había estado en 8 dineros y un pollo se compraba por 10 dineros. Las perdices oscilan desde los 2 sueldos jaqueses el par, del último tercio del siglo, a los 3 sueldos jaqueses el par a la mitad del XV, bajando a 1 sueldo jaques (8 dineros) en el paso al siglo XVI, subiendo a algo más de 2 sueldos jaqueses en la primera mitad del siglo.

El precio del “pernil de carne de puerco” no fluctuó mucho, en los primeros años del siglo XV se venden a 18 dineros la libra y al final del siglo a 2 s.j. la libra, el peso de los perniles se documenta en el año 1.428, en unos recibos de compraventa: diez perniles, que pesan

La libra de carne de carnero se mantiene tanto al principio del siglo XV como al final en 11 dineros, dos documentos de compraventa del año 1.428 certifican ese precio, en uno de ellos se venden tres carneros de cuarenta y tres libras por 36 s.j., al precio de 10 dineros la libra, el valor de ésta es de

Los animales de montura y labranza dependen de la edad, pero sus precios están muy parejos, en el siglo XV una yegua cárdena, de 8 años y un potrico castaño se venden por 125 s.j., dos yeguas, una entre 8 y 10 años, y otra entre los 16 y 18 años, se venden ambas por 146 s.j. Si se toman las dos ventas y se considera la yegua de 8 años en el mismo precio que las de 16 se puede saber el precio del potrillo, en este supuesto las yeguas valdrían cada una 73 s.j. y el potro 52 s.j. El mulo se valora en 18 florines, y el caballo en 30 florines, el buey en 15 florines y el asno en 5 florines. En las ventas de animales de labranza las hembras son más caras, ya que se valora lo que han de producir. Una mula, que aún servía para el trabajo, en el año 1.439 se vende en 43 florines (510 s.j.)

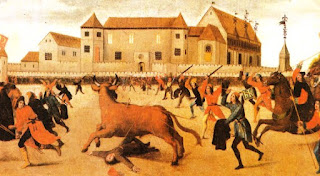

Dentro de esta dinámica se debe entender el pago que recibe el porquerizo, a parte de un dinero por cada puerco y mes, si la cerda pare en el monte, tiene derecho a un cochinillo. Los toros que se corren en la plaza mayor en los días de fiesta, oscilan entre 10 y 12 florines y una vaca ternera para la carnicería se valora en 58 s.j. El cabrero cobra la octava parte de la leche de las cabras y la décima de los cabritos, el pastor de vacas y ovejas recibe la décima de los corderos, la octava de los quesos, la décima de las ovejas estériles y de los carneros y la octava de la manteca, después de la fiesta de San Juan, en el mes de junio. No obstante estas normas forales, en el año 1.471 se documenta el pago de 3 s.j. 3 dineros por dos quesos y, aunque las referencias son varias, no se explicita el peso de cada queso.

El aspecto higiénico de los alimentos y más concretamente del abasto de carne destinada al consumo del hombre, es decir, las repercusiones de los productos sanos y de los considerados insalubres ha sido preocupación antigua de la humanidad, tan antigua como el uso de la carne como alimento que, como es bien sabido, fue uno de los primeros utilizados. Durante mucho tiempo las carnicerías, en España, eran establecimientos en donde se simultaneaba el sacrificio de las reses de abasto y la venta de sus carnes, después vendría la separación de estas dos actividades. Desde finales del siglo XV, se tienen noticias de la existencia de importantes carnicerías en las principales ciudades (Málaga, Medina del Campo, Córdoba, Sevilla, Madrid), en sus ordenanzas y reglamentaciones existen ya normas higiénicas y sanitarias que más tarde fueron incorporadas a la legislación promulgada por las autoridades nacionales.

En Valladolid existía ya, a finales del siglo XV, un edificio especial destinado a carnicería, la de Medina del Campo fue creada por disposición de una cédula fechada en 1.500, por la que se autorizaba a esta villa para que, de sus propios fondos, invirtiera 25.000 maravedíes en la construcción de un edificio que se dedicará a carnicería-matadero. Córdoba, en el siglo XIV, contaba con dos carnicerías (1.319) que fueron mandadas derribar por el rey Alfonso XI, ordenando construir siete nuevas, distribuidas por la ciudad, otorgando su propiedad y, por consiguiente, el disfrute de sus beneficios al Cabildo eclesiástico, que después lo arrendaba al gremio de los carniceros en unos 1.500 maravedíes cada una por año, durante la dominación musulmana existían en esta ciudad carnicerías para las distintas religiones (musulmanes, judíos y cristianos), lo que en ocasiones originó serios conflictos.

En 1.587, la “Historia de Sevilla”, de Alonso Morgano, recoge que allí existían nueve carnicerías, así describe la principal, denominada de “San Isidoro”, que se podría considerar como modélica en su género: “Disponía de 48 tablas para pesar y manipular la carne, cada una de las cuales se encontraba protegida por rejas, puerta y cerradura de hierro, el edificio tenía dos entradas y disponía de un patio central rodeado de pilares, por el que podían circular incluso gentes a caballo, en uno de los corredores fue instalado un altar con retablo, disponiendo de campana para llamar a misa, los días festivos, al personal relacionado con la mencionada carnicería”. A mediados del siglo XV, había en Madrid tres carnicerías, existían además, mondonguerías, también se consideraba carnicería-matadero-mondonguería, dentro de sus específicas características, el Rastro instalado en

En todas las ordenanzas por las que se regía el funcionamiento de las carnicerías existían determinadas normas relacionadas con el abastecimiento y la higiene, se ordenaba “que no se mate carne para vender, salvo en las carnicerías y matadero”, esta prohibición se extendía incluso a la caza, “que debe ser vendida en los sitios fijados para ello“ (“gallinerías”). Un capítulo muy tenido en cuenta era el de la limpieza de las carnicerías, en general, se ordenaba que “todas las semanas se limpien con agua y estropajo todas las tablas donde se vende la carne y las cepillen con azuela todos los sábados, los tajones donde se corta, también deben limpiarse cuidadosamente, los cuales estarán tapados con cobertura y cerrados con candado y llave”, específicamente que los carniceros, para vender, debían ponerse “cabentales” (“delantales”) de lienzo blanco y, al cargar las canales en las caballerías” pongan debajo lienzo o estera limpia”, también ordenaban que, al llevar los despojos a los muladares, fuera de la ciudad, “queden estos envueltos en el estiércol, para evitar que sean consumidos por perros u otras alimañas”.

La separación de los lugares de matanza de las reses de abasto y de los destinados a la venta de carne, es decir, de las denominadas carnicerías propiamente dichas, y los mataderos, fue introducida por los romanos, que desde épocas remotas contaban con estos últimos establecimientos (Marcelo = matadero). Edificios de estas características comenzaron a construirse en España hacia los principios del siglo XII, primero en las grandes ciudades y más tarde en pueblos importantes, los primeros lo fueron en Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, en 1.500 lo fue el de Medina del Campo (Matadero-carnicería, según anteriormente ya hemos señalado), y en 1.712 el de Játiva (Valencia).

Según todos los indicios, fue Sevilla pionera en la construcción de matadero, éste fue construido por orden de los Reyes Católicos, sabemos que, en 1.632, “estaba constituido fuera de la ciudad, se trataba de un gran caserón, con corrales, naves de sacrificio y dependencia de servicio, formado una gran plaza en la que, durante el verano, se alanceaban toros”, cuando fue conquistada Málaga por los reyes católicos, en 1.478, los encargados de organizar la ciudad ya señalaron el lugar que debería ocupar al matadero futuro, situado en lo que después se denominaría Puerta Nueva. El matadero de Córdoba se construyó, también, por Orden de los Reyes Católicos, asignado una gran cantidad de maravedíes para comenzar las obras.

Entre los muy diversos personajes a que se hace referencia en los reglamentos de los ayuntamientos, vamos a reseñar exclusivamente, a los que tenían alguna relación con la vigilancia higiénica de las carnes, son éstas:

Almutazafes: tenían asignadas las funciones de vigilancia y Policía higiénica en mercados. Su labor incluye el control de pesas y medidas, inspecciona los horno, tabernas, carnicerías y tiendas, supervisa las actividades artesanales de la ciudad y se preocupa de la limpieza de calles y murallas. Aunque no tenía sueldo se podía dar por satisfecho, pues con la cantidad de multas, que el mayordomo o almutazaf de la ciudad gestionaba, se hacen cuatro partes, una cuarta parte es para el vecino denunciante, otra cuarta parte para el mayordomo y las dos restantes para el Concejo, que las emplea en obras de la muralla. Si es negligente y no cumple su oficio con eficacia es reo de cohecho, debe pagar al juez, a los alcaldes y al demandante, treinta sueldos jaqueses.

Cada mayordomo, por esta libertad de oficio, en cuanto a salario, nombra Nuncios, que le ayudan en “facer entregas, citaciones, mandamientos e proposiciones”, así mismo dispone de guardas y vigilantes de las tierras viñas y huertos para completar la misión de policía que le compete a su magistratura, quienes reciben sus salario, igualmente, de la proporción dicha de las sanciones impuestas.

Credencieros: Además de otras misiones, en ocasiones estos funcionarios tenían obligación de acompañar a los fieles en la visura de las carnes.

Fieles: Entre otras funciones, tenían encomendada la responsabilidad de vigilar que no se matara res alguna que estuviera enferma, exigiendo que entren por su pie en el matadero.

Veedores o revisores: Era un cargo importante en las organizaciones gremiales, en algunos reglamentos se especifica que estos servidores “han de ver y visualizar la bondad o maldad de las carnes”, la visura debería hacerse en presencia del credenciero, debiendo hacer relación por escrito entregada al mencionado credenciero, en el que se haga constar relación detallada de la actividad desarrollada, sobre todo cuando ordenara decomisos, especificando las razones que lo cuestionaron.